リサーチ

リサーチ介護の質の評価に関するインタビュー調査

「どのようにすればケアマネジメント・プロセスが適切に運用されている状態をつくることができるのか?」に関する調査研究の一環として、東洋大学・高野龍昭准教授の監修を受け、ケアマネジャーを対象としたアンケート調査およびインタビュー調査を行いました。

詳しく見る

介護保険法に「保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない」とあるように、介護サービスでは自立支援が重要とされています。これを受けて、高齢社会ラボでは、介護事業者が自立支援をどのように捉えているか調査しました。

定量的には、サービス事業所においても居宅介護支援事業所においても、自立支援という観点は重視されているという傾向が伺えました。しかし、自由記述の回答では、「利用者やその家族に自立支援という考え方が浸透していない」という立場間の溝や、「要介護度が下がると、事業者の側では介護サービスの顧客単価が下がり、利用者の側では今まで受けられていたサービスが受けられなくなるため、自立を促進するインセンティブが働かない」などの制度の欠陥が示され、自立支援の難しさが明らかになりました。

回答者を所属している事業所の種別にしたがって、「サービス事業所群」(n=129)と「居宅介護支援事業所群」(n=204)に分けた。

1. サービス事業所群の回答者に対して「あなたの事業所が提供する介護サービスにおいて、自立支援は重視されていると思いますか?」と尋ねたところ、「わからない・その他」の回答を除くと、「重視されている」という回答が最も多く(第1位、43.2%)、「どちらかといえば重視されている」(第2位、28.0%)、「どちらでもない」(第3位、23.2%)がそれに続いた。

2. サービス事業所群の回答者に対して「あなたが介護サービスを提供する際、自立支援を重視していますか?」と尋ねたところ、「私は介護サービスを提供していない」の回答を除くと、「重視している」という回答が最も多く(第1位、47.2%)、「どちらかといえば重視している」(第2位、29.1%)、「どちらでもない」(第3位、20.5%)がそれに続いた。

3. 居宅介護支援事業所群の回答者に対して「あなたの事業所が作成するケアプランにおいて、自立支援は重視されていると思いますか?」と尋ねたところ、「わからない・その他」の回答を除くと、「どちらかといえば重視されている」という回答が最も多く(第1位、48.0%)、「重視されている」(第2位、32.0%)、「どちらでもない」(第3位、18.0%)がそれに続いた。

4. 居宅介護支援事業所群の回答者に対して「あなたがケアプランを作成する際、自立支援を重視していますか?」と尋ねたところ、「私はケアプランを作成していない」の回答を除くと、「どちらかといえば重視している」が最も多く(第1位、48.9%)、「重視している」(第2位、33.7%)、「どちらでもない」(第3位、16.3%)の回答がそれに続いた。

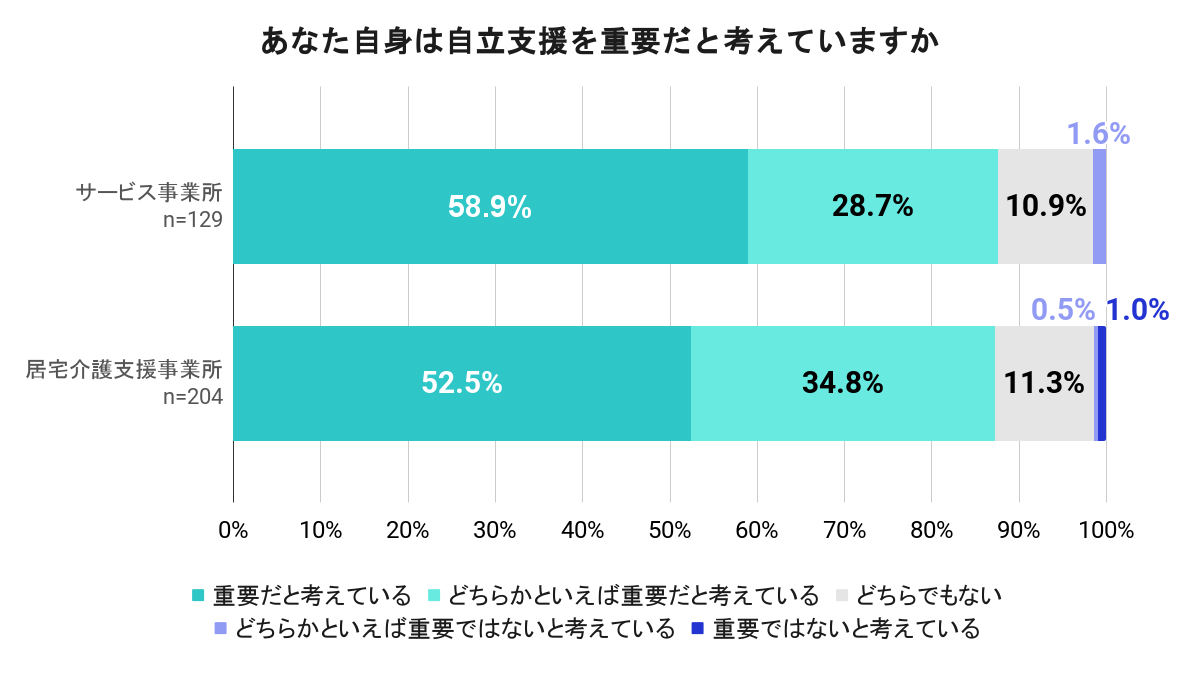

5. 「あなた自身は、自立支援を重要だと考えていますか?」と尋ねたところ、サービス事業所群・居宅介護支援事業所群ともに「重要だと考えている」が最も多く(第1位、サービス事業所群で58.9%/居宅介護支援事業所群で52.5%)、「どちらかといえば重要だと考えている」(第2位、サービス事業所群で28.7%/居宅介護支援事業所群で34.8%)、「どちらでもない」(第3位、サービス事業所群で10.9%/居宅介護支援事業所群で11.3%)がそれに続いた。

6. サービス事業所群の回答者に対して「提供される介護サービスが適切かを評価する基準として、ふさわしいと考えるものを選んでください。」と尋ねたところ、「ADLの維持・改善につながっているか」の回答率が最も高く(第1位、69.8%)、「本人の意思を叶えることができているか」(第2位、65.9%)がそれに続いた。

.png)

7. 居宅介護支援事業所群の回答者に対して「ケアプランを作成する際、重視する項目を選んでください。」と尋ねたところ、「ADLの維持・改善につながっているか」の回答率が最も高く(第1位、71.6%)、「本人の意思を叶えることができているか」(第2位、70.6%)がそれに続いた。

.png)

8. 「日本の介護サービスにおいて自立支援を促進するためには、どのような施策が必要だと思いますか? ご自由にお書きください」と尋ねたところ、以下の回答が集まった(以下、回答を抜粋する)。

サービス利用者・家族等の理解促進

- サービス利用者に自立支援という介護保険の役割を知ってもらう必要がある。

- ケアマネジャーの専門性の理解を促進する必要がある。当事者や医療関係者の多くは、本人や家族が希望するものが全てだと誤解している。

- 自立支援には本人の意思も大切である。高齢者の中にはやってもらうのが当然と思われている方も多い。

- 自立支援という考え方が本人や家族に受け入れてもらえるケースは少なく感じる。すなわち、介護度が改善されると受けられるサービスが縮小するため、介護度の改善をデメリットと感じる利用者・家族が多い。

- 利用者の多くは最初からサービスに対する依存度が高く、家族も同様の考えを持っている人が多い。そのため、安易に自立支援を勧める事は本人の拒否や家族からの苦情にもなりかねない。まだまだ自立支援という言葉の意味や、自立が今後の人生にとって大きな支柱になることを本人・家族がわかっていない。まずは施策よりも自立支援という考え方を現実的でわかりやすくすることが必要だと思う。

介護スタッフ側の自立支援への方向づけ

- 利用者は自分でできることも次第にヘルパーに頼むようになってしまうので、自立支援という観点では、ヘルパーはなんでもやってしまわないことが重要である。ただし、「あの人はやってくれるのに、あの人はやってくれない」という不満に繋がらないように、事業所と介護職員が一貫して対応する必要がある。

- 多少時間がかかっても本人にできることはやってもらった方がいいと思う。ただ、時間が限られているので、残念だが現実的ではない。

介護保険制度の見直し

- 私たちのデイサービスでは、要介護度が改善した結果として顧客単価が下がり、稼働率は100%に近いにもかかわらず、財務面で大きく支障をきたしている。自立支援へのインセンティブが無いことには疑問を感じざるを得ない。

- 介護サービスと紐づかなければ居宅介護支援費を請求できないということが、真に積極的な自立支援へのインセンティブを損なっている。介護サービス利用にこだわらず個人の自立支援を推進する体制が重要だと思う。

- 要介護度が軽くなった際に、インセンティブが付く仕組みが必要である。現在の制度では、要介護度が改善すると今まで利用していたサービスを利用できなくなることもあり、利用者もサービス事業者も、要介護度が悪化した方がよいという風潮になっている。

研究員

東京大学大学院博士課程 単位取得後満期退学。日本学術振興会 特別研究員(DC1)、Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 客員研究員、神奈川工科大学および神奈川社会福祉専門学校 非常勤講師を歴任。2021年、(株)エス・エム・エスに入社。介護事業者向け事業の経営企画に携わりながら、高齢社会に関する統計調査の設計・実行・分析・発信に従事。社会調査士。